jeudi, 24 janvier 2019

Alain Boton : Opération Duchamp (entretien avec Alain Santacreu)

Alain Santacreu : Cher Alain Boton, nous avions projeté un entretien croisé avec Christine Sourgins mais, alors qu'elle m'avait donné son accord, celle-ci s'est soudain désistée, après avoir pris connaissance de votre réponse liminaire (à lire ci-dessous). Je reste donc votre seul interlocuteur.

Marcel Duchamp sera le vecteur de notre dialogue. Doit-on considérer que sa pensée a été dévoyée par l’art contemporain ?

Alain Boton : Dévoyer n’est pas le mot juste. Il faut aller beaucoup plus loin. La pensée de Marcel Duchamp, telle qu’on la trouve partout aujourd’hui, que cela soit chez les adulateurs de l’art contemporain ou chez ses contempteurs, est purement et simplement une création de ces regardeurs. Le Duchamp qu’on trouve dans le récent ouvrage de Christine Sourgins, Les Mirages de l'art contemporain, appartient à Christine Sourgins. Il est d’ailleurs étrangement semblable à celui de Nicolas Bourriaud ou celui de Catherine Grenier, à ceci près que la fiction projetée sur le personnage est connotée positivement pour les uns et négativement pour les autres. En tous cas, pour tous Duchamp est un artiste et donc on peut lui prêter toutes les intentions possibles et imaginables. Comme à Jérôme Bosch ou à Dali. Or je pense avoir démontré que Duchamp est un anthropologue ayant fait une expérience sociologique dans le monde de l’art (Je renvoie au texte publié sur ce site Un éveillé au centre de la modernité ! qui expose succinctement ma théorie en préalable au débat). Cette théorie est vraie ou fausse. Soit Duchamp a agi en anthropologue ironiste et l’ensemble des objets qu’il a créés (les ready-mades et surtout le Grand verre) se lit comme un ensemble qui porte une information strictement univoque et alors tout ce qui s’est pensé jusqu’à présent sur Duchamp artiste est obsolète, soit elle est ne serait-ce qu’indémontrable, et alors elle n’a aucun intérêt. Il faudrait donc d’abord la vérifier avant de débattre mais cela demande un travail de vérification long et fastidieux que je ne veux imposer à personne. Donc faisons comme si et allons de l’avant. Par exemple, voici un propos où Duchamp livre sa pensée sur les avant-gardes, propos qui est en complète contradiction avec l’image standard du précurseur, volontaire ou non, de l’art contemporain :

Méfiez-vous des artistes ; les artistes sont des bêtes […] Tous les artistes depuis Courbet ont été des bêtes. Tous les artistes devraient être internés pour hypertrophie de l’ego. Courbet a été le premier à dire : « Acceptez mon art ou ne l’acceptez-pas, je suis libre ». C’était en 1860. Depuis cette date, chaque artiste a eu le sentiment qu’il devait être encore plus libre que le précédent. Les pointillistes plus libres que les impressionnistes, les cubistes encore plus libres, et les futuristes et les dadaïstes, etc. Plus libre, plus libre, plus libre – ils appellent cela la liberté. Les ivrognes sont mis en prison. Pourquoi l’ego des artistes devrait-il être autorisé à dégorger et à empoisonner l’atmosphère ? Ne sentez-vous pas cette puanteur ? [...] (Interview à Francis Steegmuller pour la revue Show dans les années 50.)

Ou encore, à propos des artistes, ses contemporains et amis :

Plus je vis parmi les artistes, plus je suis convaincu qu’ils sont des imposteurs du moment qu’ils ont le moindre succès. Ceci veut dire aussi que tous les chiens autour de l’artiste sont des escrocs. Si vous voyez l’association qu’il y a entre les imposteurs et les escrocs, comment êtes-vous en mesure de conserver quelque espèce de foi (et en quoi) ? (Lettre à Katherine Dreier – 1928.)

Il est tout à fait clair qu’ici Duchamp reproche déjà à l’art moderne (de Courbet à Dada) ce que Christine Sourgins reproche aujourd’hui à l’art contemporain (égocentrisme effréné, course au succès facile, etc.). On comprend clairement que Duchamp n’est pas dupe du discours que le monde de l’art tient sur lui-même. Il ne croit pas un seul instant à l’innovation, à la notion de recherche picturale ni à celle de conquête de la liberté. D’autant qu’il peut très aisément constater que « la haine du métier » et « le refus de l’évaluation », que Christine Sourgins pense spécifique à l’art contemporain, ont déjà amplement fait leur œuvre au moment où il tient ce propos. Je vous laisse imaginer ce que Delacroix par exemple penserait des femmes d’Alger (version O) de Picasso ! Aurait-il le moindre critère d’évaluation pour juger de ce tableau ? Non pas. Je crois même qu’il aurait déjà grand peine à y déceler une figure. Mis à part le visage de la femme, il ne verrait rien si ce n’est cacophonie graphique. Si nous, d’aval en amont, pouvons voir la généalogie entre les femmes d’Alger de Picasso et celles de Delacroix, Delacroix, lui, d’amont en aval, ne verrait plus trace de son métier de peintre dans le tableau de Picasso.

Le débat amical que j’ai eu au Musée des Beaux-Arts de Lyon avec Pierre Souchaud (qui peut se joindre à nous s’il le veut, soit dit en passant) portait sur ce point. La dynamique de transgression systématique qui a fait exploser les Beaux-arts est déjà complètement en place en 1913 quand Duchamp fomente son expérience sociologique autour de son urinoir. Elle a déjà fait disparaitre tous les critères reconnus d’une bonne peinture telle qu’on les concevait auparavant, en 1833 par exemple quand Delacroix peint ses femmes d’Alger. Tout a été subverti. La grande histoire par Courbet, le fini réaliste par Manet, le dessin par Monet, Pissarro et autres pointillistes, la nuance dans les couleurs par les fauves, la perspective par les cubistes. Les demoiselles d’Avignon de Picasso peint en 1907 montre explicitement ce fait. Ce tableau reste de la peinture et même de l’art si l’on y tient, mais sans métier ni critères. Parce que Duchamp aura compris avant tout le monde le principe sociologique de cette dynamique autodestructive, il pourra se permettre, dans une démarche très aïkido, de la pousser jusqu’à l’absurde en créant l’oxymoron un chiotte/chef d’œuvre de l’art et dévoiler ainsi cette dynamique.

Je pense qu’il y a une chose sur laquelle nous serions d’accord avec Christine Sourgins, c’est de poser que l’aventure qu’a été l’art moderne et contemporain est une source majeure de connaissance sur ce qu’est la modernité. L’individu qui vit dans la société moderne peut être regardé comme travailleur, citoyen, consommateur, certes, mais c’est la figure de l’artiste façonné par le monde de l’art qui en est véritablement le modèle, qui lui donne son leitmotiv : la singularité. La modernité est la première société dans l’histoire de l’humanité à ne pas être arc-boutée contre le désir de ses membres d’être des individus singuliers (des sociétés primitives étudiées par l’ethnologue qui soumettent toutes l’individu au collectif jusqu’au christianisme tel qu’il était avant son explosion en vol lorsque ces braves chrétiens se sont entretués au nom du dieu d’amour). Elle est au contraire basée sur ce désir. On remarquera d’ailleurs que la question du jugement de goût que traite la philosophie esthétique apparaît justement à ce moment. Ce n’est pas un hasard. C’est principalement par le jugement de goût qu’on se dessine une identité singulière. On peut le voir distinctement aujourd’hui, tous les objets utilitaires sont relookés par des designers pour provoquer ce jugement de goût par lequel chacun peut customiser son profil (habillement, décoration d’intérieur…etc.). (Je conseille vivement la lecture de l’ouvrage de Gilles Lipovetsky et Jean Serroy L’Esthétisation du monde : vivre à l'âge du capitalisme artiste). Ainsi il est hors de doute que l’art moderne a été le creuset dans lequel s’est façonnée la valeur centrale de la modernité, la singularité. Aussi est-il très dommageable d’instaurer une coupure factice entre art moderne et art contemporain plutôt que de voir la continuité du processus sociologique qui court de Courbet/Manet à nos jours. C’est réinstaurer l’éternelle césure Nous/Eux (nous qui avons les vraies valeurs, eux qui ont des valeurs factices). C’est s’octroyer à peu de frais la position du juste, celui qui s’indigne et dénonce (l’État culturel, les riches, les snobs, en somme les cons, c’est-à-dire les "autres" bien évidemment). Ce faisant, tout ce qui est très agréable dans cette modernité basée sur le désir d’être, la possibilité de développer ses propres valeurs notamment, est à mettre au crédit du « Nous », et tout ce qui est néfaste comme le snobisme ou la compétition toujours latente sur le compte du "Eux". Au contraire, l’art moderne sans solution de continuité tel que l’expérience de Duchamp nous permet de le voir donne la clé du désir d’être qui façonne la modernité : son ambivalence.

Le désir d’être est agonistique et mimétique par définition, comme le pense très justement René Girard. Ceci est très visible dans l’univers artistique. À l’aube de l’art moderne, Diderot, le père de la critique d’art, remerciait les Salons de son époque pour la saine émulation qu’ils entretenaient chez les artistes. Même l’art chrétien pourtant destiné à souder la communauté autour de ses valeurs toujours en opposition à l’Agôn était traversé par le désir et générait de la compétition. Il est ainsi bien connu que Rome, Venise, Florence, Sienne… rivalisaient pour être la cité la plus influente en attirant les artistes de leurs temps. Sans parler de la rivalité entre les ordres ou celle entre de pieux commanditaires. Aujourd’hui c’est Pinault, Arnauld, les nouveaux riches chinois et russes qui se tirent la bourre, il n’y a donc rien de nouveau de ce point de vue. L’ostentation au sens de Thorstein Veblen réapparaît toujours. Peu importe les valeurs portées par les œuvres, les regardeurs finissent toujours par s’en emparer pour savoir qui a la plus grosse.

En second lieu, le désir d’être est jouissif mais conflictuel donc potentiellement dangereux. En effet son caractère agonistique crée obligatoirement une rivalité et donc des conflits. Ainsi Christine Sourgins est très heureuse d’être Christine Sourgins (et elle a bien raison, il est jouissif d’être soi) mais par cela-même, dans son livre, elle défend, elle attaque, elle condamne, elle résiste, elle soutient, elle pare, elle riposte... En somme elle est en lutte. Même si cette lutte est aujourd’hui très policée, elle se bat, et par son juste combat elle devient… Christine Sourgins. Nous sommes bien dans le monde de l’art et ses éternelles controverses à fleuret moucheté qui n’ont d’autres fonctions que de permettre de devenir… quelqu’un de singulier sans mettre le monde à feu et à sang. Comme le sport et la pop music, autres grandes inventions culturelles du XXe siècle pourvoyeuses de virulentes controverses gratuites, le monde de l’art permet une lutte identitaire "euphémisée" au sens de Norbert Elias. Ce constat ne mène à aucun relativisme. Toutes les valeurs ne se valent pas. Pour autant, elles fonctionnent toutes de la même façon. L’art moderne sert à se disputer et ainsi à trouver sa place. C’est pour ça qu’on l’aime.

Et dernier point, le désir est à la fois créatif et hallucinogène. Ainsi le désir d’être non-conformiste des regardeurs du XXe siècle a fait des Femmes d’Alger de Picasso un chef d’œuvre absolu (valeur record de 179,36 millions de dollars). On peut dire qu’il booste la créativité. Mais c’est dans la même foulée et pour les mêmes motifs qu’il en a fait de même avec un chiotte. Ce qui rend très visible le côté délirant du phénomène. Merci Duchamp. D’ailleurs pour moi qui vois dans le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC) du CERN à Genève la plus extraordinaire création de l’esprit humain, le tableau de Picasso, en tant qu’œuvre d’art reconnue, c’est-à-dire en tant que résultat d’un processus sociologique basé sur le désir de distinction de milliers de regardeurs, n’est ni plus ni moins une création collective hallucinée et performative que Fontaine 1917 de Duchamp exposée aujourd’hui au MOMA. Laissons l’Ecclésiaste conclure :

« Je vois, moi, que tout le travail tout le succès d’une œuvre, c’est jalousie des uns envers les autres : cela aussi est vanité et poursuite de vent. » Ecclésiaste 4.4

Voilà. Je pense que l’art moderne est un sujet essentiel pour comprendre le monde d’aujourd’hui… à condition d’en sortir pour le voir fonctionner. Comme nous y invite Duchamp et son expérience. Même si je rigole bien à lire les perles de grandiloquente bêtise récoltées par Nicole Esterolle, le débat interne qui passionne ceux qui n’ont pas fait le deuil de la notion de Beaux-Arts, dans ses versions classique, romantique ou critique, ne m’intéresse pas le moins du monde. De tout temps et en tout lieu sur la planète, des arts naissent, vivent, agonisent longuement, meurent et sont remplacés par d’autres et partout ils jouent le même rôle ; se façonner une fiction identitaire distinctive (singulière ou collective). De la grotte de Blombos où l’on a trouvé des traces d’ocre utilisé par des êtres humains il y a 75 000 ans, jusqu’à la saison 3 de True detective qui sortira bientôt (enfin, j’espère), les arts servent à se distinguer. Même si parfois, très rarement, des artistes en font une mystique. Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler.

Alain Santacreu : Vous dites que tous les regardeurs se rejoignent en faisant de Duchamp un artiste. Mais il y a quand même une différence de point de vue entre thuriféraires et contempteurs de l’art duchampien. Pour les premiers, Duchamp est un artiste qui fait de l’art, pour les seconds, un artiste qui ne fait pas de l’art. La vraie question n’a-t-elle pas été posée par Duchamp himself : « Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d’art ? »

Alain Boton : Telle que la question est formulée, avec l’indéfini "on", la réponse est simple et évidente. Darwin et Pasteur ont fait œuvre scientifique, et non pas d’art. Idem pour Mandela, son œuvre est politique, réussir à faire tomber l’apartheid sans un bain de sang. De même qu’Henri Dunant, créateur de la Croix-Rouge. L’œuvre de Blaise Pascal non plus n’est pas d’art. Etc. Sans doute qu’en posant cette question Duchamp veut attirer notre attention sur cette possibilité : que son œuvre soit de ce ordre, œuvre d’anthropologue et non d’artiste.

C’est uniquement parce qu'on prête à Duchamp l’égocentrisme caractéristique de l’artiste et du monde de l’art qu’on modifie la question sans même s’en apercevoir pour la lire ainsi : l’artiste peut-il faire une œuvre qui ne soit pas d’art ? La transformant ainsi en paradoxe propre à ouvrir ce type de débat sans fin dont ce milieu raffole.

Mais il y a une troisième formulation qui est des plus intéressantes : peut-on faire des œuvres qui ne soit pas dard ? Cette formulation est légitime car Duchamp lui-même fait ce jeu de mot avec Objet-dard, 1951. Cet objet, bien qu’il soit une partie de l’armature interne du mannequin femelle d’Étant donnés… a un aspect phallique donc mâle très affirmé, d’où le titre objet dard.

Mais il y a une troisième formulation qui est des plus intéressantes : peut-on faire des œuvres qui ne soit pas dard ? Cette formulation est légitime car Duchamp lui-même fait ce jeu de mot avec Objet-dard, 1951. Cet objet, bien qu’il soit une partie de l’armature interne du mannequin femelle d’Étant donnés… a un aspect phallique donc mâle très affirmé, d’où le titre objet dard.

Il faut savoir que tout ce qui est mâle chez Duchamp, fonctionnellement mâle, comme un boulon est mâle et un écrou femelle, désigne l’expression de soi : je suis, j’existe … oh, oh je suis là ! Je suis comme-ci, je suis comme ça. J’aime ci, j’aime ça. Aucun jugement de valeur ici, une simple constatation. Nous sommes. Et il nous est indispensable d’exprimer cet être. Dans ses notes sur le Grand verre, Duchamp utilise le mot mâlique, mot valise constitué du mot mâle et du mot phallique, pour désigner cette nécessaire affirmation de soi. Le monde de l’art, là encore, va se ruer sur Freud et Lacan et en faire une interprétation psychanalytique afin de produire du texte. Pourtant, Marcel Duchamp a déjà donné une réponse à cette question. C'est  en 1946, avec Paysage fautif, un petit tableau peint avec quelques pigments liés non pas classiquement avec de l’huile de lin mais avec son sperme (ceci est une certitude confirmée). Ainsi, il nous répond que la création artistique (le petit tableau) est toujours l’expression de l’amour-propre de l’artiste. En effet concrètement le sperme est issu d’une pratique onanique. Et chez Duchamp l’onanisme est la métaphore de l’amour-propre. Une métaphore est, je le rappelle, une image concrète renvoyant à une notion abstraite. Ainsi le plaisir que l’on se donne à soi-même par la masturbation renvoie à l’amour que l’on se porte à soi-même, l’amour-propre. Cette métaphore est simple et juste. Et ce n’est pas Cézanne qui la contredirait, lui qui revendiquait une peinture « couillarde » qui est « l’orgueil du peintre ». Pour comprendre, il suffit de prêter intelligence à Duchamp, ce qui n’est pas si facile après cinquante ans de critique cul par-dessus tête, c’est le cas de le dire. Le dard, le « mâlique » donc est un signe univoque de son nominalisme pictural, le langage imagé qu’il a mis au point, aussi précis que n’importe quel signe du code de la route, représentant l’affirmation de soi notamment par le jugement de goût.

en 1946, avec Paysage fautif, un petit tableau peint avec quelques pigments liés non pas classiquement avec de l’huile de lin mais avec son sperme (ceci est une certitude confirmée). Ainsi, il nous répond que la création artistique (le petit tableau) est toujours l’expression de l’amour-propre de l’artiste. En effet concrètement le sperme est issu d’une pratique onanique. Et chez Duchamp l’onanisme est la métaphore de l’amour-propre. Une métaphore est, je le rappelle, une image concrète renvoyant à une notion abstraite. Ainsi le plaisir que l’on se donne à soi-même par la masturbation renvoie à l’amour que l’on se porte à soi-même, l’amour-propre. Cette métaphore est simple et juste. Et ce n’est pas Cézanne qui la contredirait, lui qui revendiquait une peinture « couillarde » qui est « l’orgueil du peintre ». Pour comprendre, il suffit de prêter intelligence à Duchamp, ce qui n’est pas si facile après cinquante ans de critique cul par-dessus tête, c’est le cas de le dire. Le dard, le « mâlique » donc est un signe univoque de son nominalisme pictural, le langage imagé qu’il a mis au point, aussi précis que n’importe quel signe du code de la route, représentant l’affirmation de soi notamment par le jugement de goût.

Ainsi, avec Paysage fautif, Duchamp a répondu mais a aussi reformulé la question, qui devient alors : peut-on faire des œuvres qui ne soit pas l’expression de son amour-propre ?

Ici, il faut poser que Duchamp fait une très nette distinction entre la création artistique qui est l’œuvre de l’artiste uniquement, et l’œuvre d’art qui est l’œuvre en commun de l’artiste et du regardeur.

Des millions d’artistes créent, quelques milliers seulement sont discutés ou acceptés par le spectateur et moins encore sont consacrés par la postérité. En dernière analyse, l’artiste peut crier sur les toits qu’il a du génie, il devra attendre le verdict du spectateur pour que ses déclarations prennent une valeur sociale et que finalement la postérité le cite dans les manuels d’histoire de l’art. (Marcel Duchamp, Le processus créatif.)

Et là encore sur la fin de sa vie, Duchamp ira jusqu’à dire, parce qu’il l’aura prouvé grâce à sa « Fontaine », que « ce sont entièrement les regardeurs qui font les œuvres ». En effet son urinoir n’est en rien une création artistique et pourtant il est devenu un chef d’œuvre de l’art.

Donc notre question se pose aussi dans le champ sociologique puisqu’elle concerne non seulement l’artiste mais l’ensemble des regardeurs qui font les œuvres. La sociologue Nathalie Heinich y répond à la suite de Bourdieu par cette formule qui résume bien la situation du regardeur dans l’art moderne et contemporain : « Remarquer pour se démarquer ». Le jugement de goût est toujours un positionnement social, une affirmation de sa singularité, une manière de se distinguer.

Voilà des questions de fond auxquelles la compréhension de l’œuvre d’anthropologue de Duchamp (son expérience maîtrisée de bout en bout avec l’urinoir) donne des réponses assez claires et cohérentes. Mais quand on la pose plus généralement, elle prend une tournure plus spirituelle : peut-on œuvrer dans le monde sans que cela ne soit une affirmation de soi ?

Il ne me semble pas que cette question soit une préoccupation majeure dans la tradition de la philosophie occidentale, notamment l’esthétique, tant il est évident que la création artistique telle qu’elle y est conçue est liée toujours à l’affirmation collective d’une prééminence. Dans l’art ancien, c’est celle d’une Foi, d’une ville, d’un personnage important (Pape, monarque), dans l’art classique l’affirmation d’un savoir-faire et dans l’art moderne celle de la singularité. C’est bien plutôt dans la tradition taoïste qu’elle est centrale par l’intermédiaire du concept de non-agir, le Wuwei. Quelques citations du Tao-tö king préciseront un peu cette notion :

Produire sans s’approprier

Agir sans rien attendre

Guider sans contraindre

Voilà la vertu suprême

(Tao-tö king 51)

Qui cherche à façonner le monde,

je vois, n’y réussira pas

Le monde, vase spirituel, ne peut être façonné.

Qui le façonne le détruira

Qui le tient le perdra

(Tao-tö-king 29)

Celui qui s’adonne à l’étude augmente de jour en jour

Celui qui se consacre au Tao diminue de jour en jour

Diminue et diminue encore pour arriver à ne plus agir

Par le non-agir il n’y a rien qui ne se fasse.

C’est par le non faire que l’on gagne l’univers

(Tao-tö-king 48)

Le tao-tö king n’est pas un guide de conduite à suivre (façon humilité chrétienne), il n’est pas non plus un texte philosophique (les mots, le langage et les concepts y sont jugés comme non pertinents, et c’est un euphémisme !), Il est l’exposition de la vision du sage sans le moindre espoir d’être compris.

Le Wei wu wei, l’agir sans agir, est très proche de la technique Aïkido où il ne s’agit pas d’opposer la force à la force, mais d’utiliser, canaliser et retourner contre elle-même la force déjà existante. On voit poindre ici la méthode ironique :

Qui veut abaisser quelqu’un doit d’abord le grandir

Qui veut affaiblir quelqu’un doit d’abord le renforcer

Qui veut éliminer quelqu’un doit d’abord l’exalter

Qui doit supplanter quelqu’un doit d’abord lui faire des concessions

Telle est la vision subtile du monde

(Tao-tö-king 36)

Mais, pour autant, il faut savoir que Marcel Duchamp n’aura vent du bouddhisme Zen que dans les années 40, lorsqu’il rencontrera le musicien John Cage. Il a déjà la cinquantaine. Rien dans ce qu’il nous a laissé auparavant et qui constitue son œuvre d’anthropologue (ses objets, notes, textes, interviews, correspondances et anecdotes ostentatoires) n’est en contact avec cette tradition. (Le tableau de 1911 intitulé Le Courant d’air sur le pommier du Japon qui représente un moine en position méditative n’implique pas qu’il se soit donné la peine de connaître mieux le taoïsme, Duchamp qui a 24 ans est plutôt influencé alors par le maitre symboliste Odilon Redon qu’il admirait). C’est donc dans la Bible qu’il va aller chercher ses références, notamment dans le plus taoïste de ses textes (ceux qui ont lu mes textes précédents publiés dans Contrelittérature m’excuseront d’y revenir encore et encore) : le Qohelet, ou l’Ecclésiaste. Où l’éveillé écrit ces très fameuses sentences :

Vanité des vanités, dit Qohélet, Vanité des vanités, tout est vanité.

[…] Le vent tourne, tourne et s’en va. Et le vent reprend ses tours.

Je vois, moi, que tout le travail tout le succès d’une œuvre, c’est jalousie des uns envers les autres : cela aussi est vanité et poursuite de vent. […]

Il est bien clair que si Duchamp est, comme je le prétends, un éveillé et que son expérience avec son urinoir vise à montrer que n’importe quel objet peut devenir une œuvre d’art à succès s’il flatte les égos dans leurs guéguerres de positions, alors ces phrases auront eu obligatoirement une résonnance particulière pour lui. On devrait donc s’attendre à trouver dans son œuvre un objet ou une note faisant référence au Qohelet. C’est sa méthode. Vérifions donc.

On trouve dans le Qohelet cette phrase : « Mieux vaut le creux de la main plein de repos que deux poignées de travail, de poursuite de vent.» Où le travail comme affirmation de soi et ce qui s’y oppose, le repos, sont très singulièrement décrit comme objets concrets puisqu’ils tiennent dans la main. Or voilà la note inaugurale du Grand verre :

PRÉFACE

Étant donnés : 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage, nous déterminerons les conditions du Repos instantané (ou apparence allégorique) d’une succession (d’un ensemble) de faits divers semblant se nécessiter l’un l’autre par des lois, pour isoler le signe de la concordance entre, d’une part, ce Repos (capable de toutes les excentricités innombrables) et, d’autre part, un choix de Possibilités légitimées par ces lois et aussi les occasionnant.

Pour repos instantané = faire entrer l’expression extra-rapide.

On déterminera (les conditions) de [la] meilleure exposition du Repos extra-rapide [de la pose extra-rapide] (= apparence allégorique) d’un ensemble.... etc. rien Peut-être.

Si l’on comprend et admet, ne serait-ce qu’à titre d’hypothèse, que le Grand verre est le protocole de son expérience sociologique grandeur nature tournant autour de son urinoir, alors cette note devient assez limpide. D’abord on saisit les raisons de son style pseudo-scientifique puisque tous les protocoles d’expérience ont cette forme : étant donné ceci, cela ; si je fais ci et ça il devra se passer ci et ça ….  Ensuite, si l’on sait que Duchamp prévoit à son urinoir une longue période d’oubli avant sa réhabilitation et qu’il agit en conséquence en faisant faire à Alfred Stieglitz sa célèbre photographie et en prenant bien soin de l’archiver dans les annales de l’histoire de l’art en tant qu’œuvre refusée (la photo a été publiée dans une revue créée par Duchamp dans ce but avec comme titre the exhibit refused by the Independents ), alors on comprend les notions d’instantané, de pose extra-rapide qui se réfèrent clairement au vocabulaire de la photographie, ainsi que la phrase « On déterminera les conditions de la meilleure exposition du Repos et de sa pose extra-rapide » qui indique la volonté de créer et de maîtriser la situation. Et, si l’on sait que tout le propos de Duchamp est de montrer que ce refus initial déclenchera obligatoirement un processus de réhabilitation , alors on comprend la notion de succession de faits divers semblant se nécessiter l’un l’autre. Quant à la notion de loi, nous l’avons vu déjà, elle se réfère évidemment à ce que Duchamp nomme la Loi de la pesanteur qu’il n’a jamais explicitement écrite mais que j’ai résumé moi-même ainsi : Pour qu’un objet créé par un artiste devienne un chef d’œuvre de l’art, il faut qu’il soit d’abord refusé ostensiblement par une large majorité, en règle générale scandalisée, de telle sorte qu’une minorité agissante trouve avantage en termes d’amour-propre à le réhabiliter.

Ensuite, si l’on sait que Duchamp prévoit à son urinoir une longue période d’oubli avant sa réhabilitation et qu’il agit en conséquence en faisant faire à Alfred Stieglitz sa célèbre photographie et en prenant bien soin de l’archiver dans les annales de l’histoire de l’art en tant qu’œuvre refusée (la photo a été publiée dans une revue créée par Duchamp dans ce but avec comme titre the exhibit refused by the Independents ), alors on comprend les notions d’instantané, de pose extra-rapide qui se réfèrent clairement au vocabulaire de la photographie, ainsi que la phrase « On déterminera les conditions de la meilleure exposition du Repos et de sa pose extra-rapide » qui indique la volonté de créer et de maîtriser la situation. Et, si l’on sait que tout le propos de Duchamp est de montrer que ce refus initial déclenchera obligatoirement un processus de réhabilitation , alors on comprend la notion de succession de faits divers semblant se nécessiter l’un l’autre. Quant à la notion de loi, nous l’avons vu déjà, elle se réfère évidemment à ce que Duchamp nomme la Loi de la pesanteur qu’il n’a jamais explicitement écrite mais que j’ai résumé moi-même ainsi : Pour qu’un objet créé par un artiste devienne un chef d’œuvre de l’art, il faut qu’il soit d’abord refusé ostensiblement par une large majorité, en règle générale scandalisée, de telle sorte qu’une minorité agissante trouve avantage en termes d’amour-propre à le réhabiliter.

Pour comprendre pourquoi Duchamp nomme son urinoir/repos apparence allégorique, il faut aller étudier George Washington, allégorie de genre 1943. Ce petit tableau représente à la fois la carte de l’Amérique et le profil du fameux président. Alors en quoi est-ce une allégorie et de quel genre Duchamp parle-t-il ?

Pour comprendre pourquoi Duchamp nomme son urinoir/repos apparence allégorique, il faut aller étudier George Washington, allégorie de genre 1943. Ce petit tableau représente à la fois la carte de l’Amérique et le profil du fameux président. Alors en quoi est-ce une allégorie et de quel genre Duchamp parle-t-il ?

Pour répondre à cette question il faut connaître les circonstances de création de ce tableau. Pendant la guerre, Alexandre Liberman, qui était rédacteur en chef du magazine Vogue, demanda à Marcel Duchamp de concevoir la couverture de son numéro spécial «Americana» prévu pour l’anniversaire de l’indépendance américaine. Duchamp proposa l’objet qui nous occupe, lequel fut refusé par la rédaction ; il était, en effet, totalement en décalage avec la ligne graphique extrêmement clean et glacée du magazine féminin. On lui fit remarquer que cette toile de gaze maculée de mercurochrome, censée évoquer le drapeau américain, faisait plutôt songer à une serviette hygiénique souillée, d’autant plus naturellement que le lectorat de cette revue est principalement féminin. Un an plus tard l’image refusée fut publiée dans la revue américaine d’André Breton VVV. Ce scénario était absolument prévisible. À moins de prendre Duchamp pour un crétin incapable d’analyser les caractéristiques graphiques pourtant si évidentes de la revue Vogue, il faut admettre que l’aspect confus et sale a été tout à fait consciemment élaboré, et ceci dans le but d’obtenir un refus. En aucun cas cette effigie sanguinolente, baveuse et brouillonne ne pouvait faire la une d’un magazine féminin aussi straight que Vogue. Quant à sa publication plus tard par Breton, c’est simple, il suffisait à Duchamp de la lui demander. André Breton, alors en exil à New-York, ne pouvait rien lui refuser, tant il admirait Duchamp et le suivait sur tous les coups. Je n’invente pas pour l’occasion, ceci est connu de tous les historiens. On comprend dès lors que c’est ce déroulement historique intelligemment scénarisé par Duchamp que l’objet a déclenché comme prévu, et non l’objet seul, qui justifie son titre : « allégorie de genre ». C’est parce qu’il fut refusé par les uns (Vogue) puis réhabilité par les autres (la revue VVV d’André Breton) qu’il est une métaphore de toute œuvre d’art moderne, une allégorie de genre. Ce qui vaut pour George Washington valant évidemment pour son urinoir lui aussi refusé puis réhabilité, l’expression apparence allégorique devient claire comme le fait que Duchamp dise de l’œuvre d’art moderne en général qu’elle sera capable de toutes les excentricités innombrables. Remarquez que vous avez à choisir ici entre un Duchamp artiste egocentrique et mégalo qui a créé une œuvre d’art sans le moindre intérêt mais qu’il croit impérissable et injustement refusée par des rustres, et un Duchamp qui fomente des stratagèmes subtils afin de communiquer un message clair et cohérent.

Et enfin on comprend surtout pourquoi Duchamp nomme son urinoir un Repos : l’urinoir est un Repos au sens du Qohélet parce qu’il est comme lui un objet concret qui ne doit rien ni au travail, ni à l’affirmation de soi. En effet, Duchamp n’y a rien fait lui-même. Ce n’est pas lui qui a réalisé l’objet, c’est un objet industriel. Ce n’est pas lui qui en a fait la photographie célèbre, c’est Stieglitz et ce n’est pas lui qui en a fait une œuvre d’art, ce sont les regardeurs dans leur jalousie des uns envers les autres.

Tout le travail tout le succès d’une œuvre, c’est jalousie des uns envers les autres

Ainsi, après avoir pris le temps de relire cette note du Grand verre devenue intelligible, on peut voir que Duchamp est très conscient de la forme que prend son action dans le monde, très proche du non-agir taoïste, bien qu’il ne lui ait pas été nécessaire d’en avoir une connaissance culturelle ou intellectuelle. Un éveillé est un éveillé, en Chine comme en Inde ou en Judée et peut même s’appeler Marcel, fumer le cigare et adorer les pieds de porcs vinaigrette, ce qui n’est pas très exotique j’en conviens, il tiendra à peu près le même propos, seulement différencié par l’empreinte culturelle. Ainsi Duchamp revendiquera son non-agir par la notion occidentale de paresse : J’aurais voulu travailler, mais il y avait au fond de moi un fond de paresse énorme. J’aime mieux vivre, respirer que travailler. Paresse qui colle désormais à son personnage, surtout si on compare les "un ou deux" objets que Duchamp créait par an aux "un ou deux" créés par jour par Picasso. Cette paresse a moins à voir avec celle que le militant socialiste Paul Lafargue, gendre de Marx, expose dans son célèbre ouvrage Le droit à la paresse qu’avec le Repos de l’Ecclésiaste.

En conclusion, pour répondre à votre question, je dirais qu’à partir de 1913, Duchamp n’est plus un artiste du tout (ce n’est pas pour rien qu’il se dira lui-même prêtre défroqué de l’art ou, en 1959, durant un entretien pour la BBC, se définira comme anartiste, c’est-à-dire pas artiste du tout, voilà ma conception). Il ne fait plus œuvre d’art mais œuvre d’anthropologue. Et même avec cette œuvre d’anthropologue, il ne fait pas œuvre dard.

Laissons le dernier mot au Tao-tö king qui décrit le plus exactement et le plus simplement du monde la position de Duchamp :

Le saint agit sans rien attendre,

accomplit son œuvre sans s’y attacher

et tient son mérite caché.

(Tao-tö-king 77)

Alain Santacreu : Le problème, cher Alain Boton, n’est pas tant que votre hypothèse renvoie thuriféraires et contempteurs de Duchamp dans les cordes, mais que vous vous retrouviez seul sur le ring, puisque les uns et les autres refusent le combat. Ainsi, faute de combattant, vous en êtes réduit, tel Don Quichote, à vous battre contre des moulins à vent.

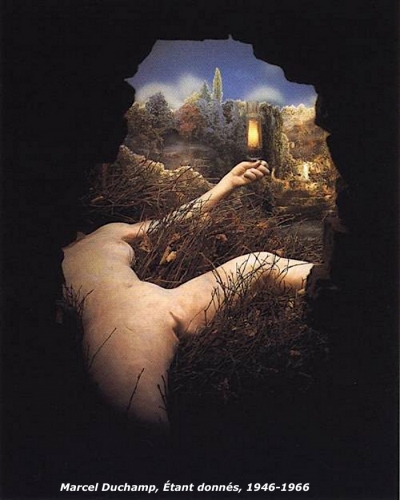

À votre situation, comme l’a dit Marcel Duchamp : « Il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a pas de problème. » Il n’y a pas de problème parce que le vrai combat n’est pas là. Mais, précisément, où se situe le véritable combat ? Telle est la question à laquelle, Étant donnés : 1° la chute d'eau 2° le gaz d'éclairage…, la dernière oeuvre de Duchamp donne la réponse.

On ne peut pas parler de Duchamp sans parler de soi, et c’est pourquoi, à la fin, c’est toujours Duchamp qui gagne. Tout discours sur Duchamp est un flatus vocis. C’est pourquoi Don Quichotte se bat en réalité contre lui-même.

Partager le silence avec Duchamp, n’est-ce pas là le désir de tout joueur duchampien ? Mais comment donner à voir le silence, s’il n’y à pas une conversion du regard ? Car Duchamp lui-même l’a dit : « On peut regarder voir mais on ne peut entendre entendre ». Transformer le regard entendu ; oui, mais pourquoi ? Pour quel autre regard ? Et ce jeu avec Duchamp en vaut-il la chandelle ?

Alain Boton : Je trouve l’image du ring plutôt mal choisie. En effet, il n’y a pas de combat. Premièrement parce que, personnellement, je me considère seulement comme une sorte de Champollion de Duchamp, j’ai uniquement traduit en langage clair ce que Duchamp a « écrit » dans son langage à lui, composite et inouï certes, mais rationnel et univoque. Et deuxièmement, parce que Marcel Duchamp ne dénonce personne. Il n’oppose pas un groupe et sa conduite à un autre. Il montre à tous, sans exception aucune, ce qui se passe quand nous sommes face à une œuvre d’art ou une création artistique. Il nous permet de nous regarder voir, comme il dit.

Je suis très seul en effet, entouré de silence, c’est certain, alors que dans un monde parfait, mon ouvrage aurait dû susciter deux débats successifs. L’un, très technique finalement, visant à valider ou non ma thèse en faisant une critique très pointue de ma démonstration, j’y reviendrai. L’autre, une fois ceci fait, visant à déterminer les leçons que l’on peut tirer de l’expérience de Marcel Duchamp. Pour des raisons stratégiques, puisque personne ne se donne véritablement la peine de me lire attentivement, j’anticipe ce second débat. Ainsi j’ai écrit pour des revues de sociologies universitaires quelques textes qui exposent une façon de voir plutôt inusitée, celle que l’on acquiert une fois que l’on a compris comment fonctionne une œuvre d’art. Mais j’écris toujours en vue de donner l’envie d’aller vérifier studieusement ma démonstration.

J’aimerais donc ici en profiter pour réfuter un argument ou plutôt un prétexte que l’on se donne pour ne pas le faire. J’emploierai le vocabulaire et les concepts spécifiques qu’emploie la sociologue Nathalie Heinich qui a toujours eu l’amabilité de répondre à ma demande de façon argumentée (ce qui n’a pas été le cas de la très grande majorité des seconds et troisièmes couteaux du monde de l’art, d’ailleurs). Ils ont l’avantage d’être une formulation claire et précise d’une idée vague mais profonde qui empêche la lecture attentive de mon étude. Ce prétexte sonne à peu près ainsi : on peut dire tout et n’importe quoi sur les artistes en général, et sur Duchamp en particulier, cela reste affaire d’interprétation tant ils sont fantasques. Nathalie Heinich dit dans son langage que je commets l’erreur méthodologique d’« imputation d’intention ». Erreur classique et courante chez le critique ou l’historien d’art qui consiste à prêter à l’artiste des intentions inaccessibles à la preuve scientifique et donc sans grande valeur. J’aimerais contre-argumenter.

Tout le monde saisit clairement la différence entre un plan d’architecte et une création artistique. Le plan d’architecte est créé par son auteur dans le but de véhiculer, par l’intermédiaire de signes précis et univoques, une somme d’informations claires. La création artistique, elle, est créée par son auteur, l’artiste, pour déclencher une expérience esthétique par l’intermédiaire de symboles polysémiques. Les deux sont donc radicalement antinomiques. Puisque l’auteur du plan, par l’utilisation d’un langage graphique strict (un nominalisme pictural), tend à évacuer toute équivoque interprétative alors qu’au contraire on peut juger de la richesse d’une création artistique au nombre d’interprétations possibles qu’elle suscite. Maintenant imaginons un jeune apprenti électricien arrivant tôt sur le chantier, bien avant ses collègues, qui trouve un plan et essaie de le lire alors qu’il en a pas trop l’habitude encore. Il se retrouve bien à faire ce que Nathalie Heinich nomme une imputation d’intention. Il prête à l’auteur de ce qu’il tient en main l’intention de lui fournir des informations précises. Et, bien évidemment, personne n’ira le lui reprocher. Sa conduite est tout à fait pertinente. Ce qui implique immédiatement et logiquement, j’insiste, que c’est uniquement devant une création artistique que cette imputation d’intention est une erreur de méthode. Il est de nombreux cas où elle ne l’est pas. Ainsi me reprocher cette imputation comme une erreur c’est obligatoirement, et j’insiste encore sur cette obligation logique, affirmer a priori et d’autorité que les objets créés par Duchamp sont des créations artistiques. Alors même que ma thèse est justement la réfutation de cette opinion commune. J’espère qu’on a bien saisit mon argumentation. Puisque l’imputation d’intention est erreur uniquement devant une création artistique, m’en faire le reproche revient à déclarer a priori et sans argument aucun si ce n’est l’opinion commune que les créations de Duchamp sont des créations artistiques et ne peuvent définitivement pas être des vecteurs précis d’information comme je l’affirme. Ainsi ce qui semble un argument solide n’est qu’un déni pur et simple : « les objets créés par Duchamp sont des créations artistiques. Point barre. Inutile d’y revenir ». Je dissocie évidemment création artistique et œuvre d’art puisque seule cette dernière est la résultante plus ou moins consensuelle d’un vaste processus sociologique. Ainsi, si les objets créés par Marcel Duchamp sont devenus indéniablement des œuvres d’art, puisqu’ils sont exposés en tant que tel au MOMA et au Centre Pompidou, et ceci est un fait, cela n’implique aucunement qu’ils ne puissent pas avoir été créés en vue de porter une information univoque. Duchamp est bien placé pour savoir que l’œuvre d’art n’est pas un objet ayant des qualités intrinsèques et spécifiques, ontologiques pourrait-on dire. Il a montré que n’importe quoi pouvait faire l’affaire.

Pourtant on imagine mal un égyptologue concurrent de Champollion utiliser cet argument méthodologique afin de refuser de tenir compte du travail de son confrère. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’opinion commune et a priori voyait déjà dans les hiéroglyphes un langage et pas une création artistique. Ce qui n’est pas le cas avec Duchamp, c’est même l’inverse. Dans son cas, l’opinion commune et a priori « Duchamp est un artiste et sa création artistique» est à ce point unanime que cette unanimité contamine jusqu’à la réflexion du chercheur. Or une découverte, comme je prétends en avoir fait une, est toujours la remise en question de ce type d’évidence commune jamais auparavant soumise à réflexion. Mais comment démontrer quoi que ce soit, si on se refuse a priori au nom de cette évidence commune à étudier toute démonstration ?

Ce biais d’approche se voit mieux encore à propos de l’art pariétal puisqu’il n’y a pas unanimité a priori sur la définition de son statut. En effet, il existe à son propos une théorie dite de « l’art pour l’art » qui était tombée un peu en désuétude mais est de nouveau défendue aujourd’hui par Michel Lorblanchet. On peut la résumer ainsi : « comme on n’aura jamais de preuve scientifique de l’intentionnalité qui préside à ces créations graphiques, il faut se contenter d’y voir de l’art, apprécier l’émotion esthétique qui s’en dégage et cesser les interprétations qui ne servent à rien ». Mais il y a d’autres chercheurs, et non des moindres, qui proposent d’autres théories. Ceux-là voient dans l’art pariétal les traces de pratiques collectives plus ou moins ritualisées. A tort ou à raison, là n’est pas l’affaire. L’important est qu’ils font bien une imputation d’intention qui pourtant n’est pas considérée dans leur milieu comme une erreur puisque l’opinion commune a priori ne s’est pas figée sur une position et que le débat reste ouvert. Aussi se donne-t-on la peine de lire et de critiquer leurs démonstrations. Qui d’ailleurs sont assez proches de la mienne dans leur méthode : repérer et donner sens à des répétitions systémiques incompatibles avec la notion de création artistique. Pour Alain Testart certains signes répétitifs bien que difficiles à repérer sont univoques, pour Jean Clottes et David Lewis-William certains autres signes sont les traces d’expérience d’états modifiés de conscience proche de ceux du chamane étudié en ethnologie. En tout cas, après une étude ample et détaillée de ces signes répétés leurs thèses respectives évacuent la notion de symbolisme polysémique propre à l’art. Dans ce milieu c’est le rigorisme scientiste de Michel Lorblanchet, avec son effet de tout ou rien, qui parait inadéquat. En effet si on le suit c’est soit la preuve scientifique pure et dure, presque partout inaccessible dans les sciences humaines, soit le vague de l’interprétation. Or il existe bien aussi un secteur où la preuve scientifique peut rester inaccessible, ce qui n’empêchera pas ceux qui cherchent la vérité de tenter de démontrer. C’est l’enquête de justice. Il est très notable que dans ce type d’enquête on utilise le faisceau d’indices congruents comme élément probant à défaut de preuve scientifique stricto sensu. Si la théorie D’André Leroi-Gourhan concernant l’art pariétal n’a mené à rien parce qu’elle était basée sur un scientisme structuraliste hors sujet, les démonstrations des préhistoriens et anthropologues aujourd’hui discutées sont entièrement basées sur cette méthode de la recherche d’un faisceau d’indices et il n’est venu à personne, même à Michel Lorblanchet qui n’est pourtant pas d’accord avec eux, l’idée de le leurs reprocher a priori. Ont-ils convaincu ou non, ceci est une autre affaire mais qui se décide après la lecture studieuse (et même ardue dans le cas de Testart) de leur démonstration. L’analyse de la note sur le Repos que nous avons examinée précédemment ne prouve rien en elle-même, c’est d’accord, on peut facilement dire qu’elle est de l’ordre de l’interprétation artistique afin de s’en débarrasser, mais associée à plusieurs centaines d’autres, allant toutes dans le même sens, elle devient un élément d’un faisceau d’indices et par là acquiert un effet probant extrêmement solide. Aussi, concernant mon cas personnel, je trouve que l’exigence scientiste d’une preuve formelle a bon dos quand elle permet à peu de frais de se replier confortablement vers l’a priori et l’opinion commune, en forme de flatus vocis comme vous dites : « Duchamp est un artiste et l’on peut donc en dire ce qu’on veut, ça n’a aucune importance ». Dans les sciences de l’Homme en général, le scientisme dur aboutit souvent à un relativisme douillet.

J’aimerais ajouter quelques mots sur Étant donnés… l’œuvre posthume de Duchamp, puisque vous y faites références. Cela vaut le détour !

Walter Arensberg très fidèle collectionneur et ami de Marcel Duchamp, celui qui réunira le plus grand nombre de « choses » comme Duchamp nommait ses créations pour en faire don ensuite au musée de Philadelphie, disait quand on lui demandait son avis sur telle ou telle « œuvre » qu’il était inutile d’ergoter sur ce sujet tant qu’on n’aurait pas saisi la clé de l’énigme que constitue l’ensemble de son œuvre. D’autre part, quand Duchamp est mort et fut incinéré, les employés des pompes funèbres rendirent à la famille ses cendres en ajoutant qu’ils y avaient trouvé une clé (ou des clés, le biographe ne précise pas) qu’ils ont laissé dans l’urne funéraire. Bien évidemment, les gens en présence connaissant bien Duchamp trouvèrent ce hasard très significatif. Pour eux comme pour Arensberg la notion de clé de voute, de clé de cryptage ou de clé de l’énigme est complètement à sa place dans l’œuvre de Duchamp. Mais ils en restèrent là, sourirent de ce bizarre hasard et placèrent la boite et sa clé dans le caveau de la famille Duchamp à Rouen.

De mon point de vue, vous comprendrez aisément que je ne peux en aucun cas considérer que cela puisse être un hasard. Ce genre de scénario reliant un objet et une anecdote ostensible est typiquement une machination fomentée par Duchamp comme il n’a cessé d’en inventer toute sa vie (Allégorie de genre, dont tout le sens provient des circonstances maitrisées de son apparition, nous l’avons vu, mais aussi Chèque Tzank, Obligations pour la roulette de Monte-Carlo, Rotoreliefs …etc.). Il n’y a rien d’extraordinaire à connaître ou à faire pour obtenir ce résultat si on en a la volonté. Il faut juste savoir qu’un four crématoire monte à 800 degrés et qu’une clé ne fond qu’à 1200 degrés. Il faut aussi savoir que l’habit mortuaire est toujours très attentivement scruté par les employés pour qu’aucun objet personnel ne puisse se perdre avec la crémation, et donc cacher une clé dans chacun de ses costumes mortuaires possibles et Duchamp n’étant pas un « élégant », sa garde-robe était connue pour être très restreinte. Et enfin découdre et recoudre un ourlet pour y loger la clé. Un ourlet ou une doublure, comme le faisait Blaise Pascal avec son Mémorial (je montre dans mon livre que Pascal est une référence très présente dans son œuvre).

Avec cet artifice Duchamp nous dit ici simplement : après ma mort restera une clé.

Étant donnés…, est cette clé. Comme cette dernière, elle vient après la mort de Duchamp. Et si Duchamp conservait Étant donnés… achevée et démontée depuis plus de dix ans dans son atelier avec la claire volonté de ne la donner à voir que de manière posthume puisqu’il eut de multiples occasions de l’exposer durant les années 60, c’est que ce caractère posthume est de l’ordre du sens. Avec cette nouvelle donne post mortem, Duchamp nous indique que son Grand verre de 1915 n’est intelligible qu’associée à cette dernière œuvre. Puisque le titre Étant donnés : 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage, est une reprise des thèmes du Grand verre et même la reprise littérale d’une note interne à ce dernier. Il est d’ailleurs clair pour tout le monde aujourd’hui que ces deux-là sont intimement liées, même si personne n’a osé écrire quoique ce soit d’un peu sensé sur les liens qui les unissent.

Ainsi, l’un dans l’autre, Duchamp nous dit que l’association entre elles de ses créations constitue une méthode, c’est-à-dire une clé pour comprendre son œuvre. Ce qui vaut pour le Grand verre et Etant donnés … valant pour le reste, il nous dit que l’ensemble de ses créations est à prendre comme un système.

Je vais vite, je fais court ici. Je prends évidemment plus de temps dans mon ouvrage afin de montrer en détails que ce genre de stratagème est une véritable méthode utilisée par Duchamp. D’ailleurs le caractère posthume d’Étant donnés …, qu’il a imposé très sciemment, permet d’éclaircir et le Grand verre et Étant donnés… . Il permet aussi, associé à la clé, d’attirer l’attention sur l’effet de système de l’ensemble mais donne encore sens à une multitude de détails et d’objets considérés aujourd’hui comme des créations autonomes (Pendule de profil, la couverture pour Ubu de Jarry, L’envers de la peinture … etc.)

Nous sommes ici typiquement devant la conversion dont vous parlez qui permet de passer du cadre où Duchamp est ontologiquement un artiste, quoi qu’il fasse, quoi qu’il dise, même l’inverse, au cadre où il agit en expérimentateur dans les sciences sociales. J’imaginais obtenir aisément cette conversion à l’issue de la lecture de ma démonstration tant elle est précise, détaillée et complète mais j’ai fait l’erreur d’oublier que pour aller jusqu’à la fin de mon ouvrage, il faut pouvoir accepter a priori cette conversion. Pour vérifier une thèse il faut au moins pouvoir l’accepter à titre d’hypothèse, c’est-à-dire a priori et momentanément. Pour faire une lecture studieuse de mon enquête, il faut au moins accepter a priori qu’elle puisse mener à quelque chose. Raté ! Tout faux ! Trop long, trop dur, trop facile de se débarrasser de moi en toute bonne conscience.

Pour autant, bien que très esseulé, je ne suis en rien un Don Quichotte. Au contraire. Si on suit comme je le fais la lecture que René Girard donne du roman, je me situe, en tant que Champollion de Duchamp, du côté de Cervantès plutôt que du côté de son héros. En effet Girard pense que Cervantès montre avec l’épisode de Don Quichotte face aux moulins à vent le caractère hallucinogène du désir de coller à un modèle valorisant (la chevalerie en l’occurrence). L’expérience mise en place par Duchamp montre la même chose. De ce point de vue, ce sont tous les regardeurs modernes qui sont des Don Quichotte et toutes les œuvres d’art des moulins à vent. Chacun n’y voyant que ce qui lui donnera l’occasion de ressembler au modèle qu’il a en tête (un être singulier, original, fin, érudit, sensible, intelligent … etc). La création artistique lui donnant l’occasion d’éprouver et de donner forme à son désir d’être … quelqu’un. Désir, mimétique selon Girard, de distinction selon Bourdieu, de se démarquer selon Heinich, mais toujours désir hallucinogène !

J’imagine, cher Alain, que vous auriez sans doute aimé un échange plus littéraire, plus léger, plus ludique … plus personnel aussi mais ce serait me tirer une balle dans le pied puisque je ne cesse de clamer que mon discours n’est pas un discours sur Duchamp mais la traduction exacte (ou presque !) du discours de Duchamp.

Alain Santacreu : Ainsi, Duchamp a établl un ensemble d’indices auquels vous avez donné une cohérence ; mais peut-être cette cohérence n’existe-t-elle qu’en vous-même ? et, dans ce cas, ce ne serait qu’une démarche onaniste, au sens duchampien du terme. Ce que vous rapportez de la théorie de René Girard sur le roman m’importe à plus hault sens, puisque vous m’avez fait l’amitié de lire mon roman Opera Palas dont Marcel Duchamp est un des protagonistes. Je ne sais si vous avez ressenti que ce roman était construit comme un jeu de mots. Dans le sillon de Raymond Roussel, toute la pensée de Duchamp tourne autour de cette figure de rhétorique, c’est-à-dire d’un processus de raisonnement circulaire retournant au même endroit tout en dégageant de nouvelles inspirations. Cette opérativité alchimique du jeu de mots, cette possibilité de nous délivrer de notre propre conditionnement romanesque est la méthode que Duchamp nous a transmise. À la fin d’Opera Palas, si vous êtes arrivé jusqu’au bout, le lecteur se retrouve devant la couverture du livre qu’il va ouvrir, projeté ainsi dans un temps qui est celui d'un futur antérieur. En effet tout jeu de mots romanesque tourne autour d’un axe fixé sur un centre de rotation. Quel est l’emplacement de ce centre ? Telle est la clé donnée par Duchamp dans sa dernière oeuvre.

À sa mort, le 2 octobre 1968, on apprit que Marcel Duchamp avait travaillé, entre 1946 et 1966, sur une installation qu’il destinait au musée d’art de Philadephie. Cette oeuvre, intitulée « Étant donnés : 1° la chute d'eau 2° le gaz d’éclairage… », consiste en un environnement visible à travers deux trous percés, à hauteur de regard, dans une vieille porte en bois. De l’autre côté, on peut voir le moule d’une femme étendue sur un paillasson de brindilles et tenant une lampe à gaz allumée dans sa main gauche. L’arrière plan est composé d’une photographie représentant un paysage de montagne au pied duquel se trouve une cascade. Duchamp a placé une sorte d’appareil optique rotatif à l’endroit de la cascade de façon que le regardeur, à travers les deux trous, ait l’impression de voir l’eau couler. Il est évident que si Duchamp a gardé le secret de cette installation durant vingt ans, c’est qu’elle contient sans doute la clé de son oeuvre. Duchamp nous a laissé des notes très précises pour la reconstitution de cet environnement. Dans l’une d’elles, nous apprenons qu’il y a un élément de l’installation qui ne peut être vu à travers les trous mais dont Marcel Duchamp signale l’existence : sous le paillasson de brindilles où est allongée la figure féminine centrale il y a un sol composé de carrés de linoléum, disposés en échiquier. Alors, la clé de l’oeuvre duchampienne se trouve-t-elle sous le paillasson derrière la porte, invisible à l’oeil du regardeur ? Est-ce là l'emplacement du centre de rotation ?

Alain Boton : Je vais répondre à vos différentes questions. D’abord, il n’y a qu’une seule manière de savoir si ma théorie est une interprétation personnelle de plus ou une traduction fidèle des intentions de Duchamp, c’est de passer de l’a priori à l’a posteriori, autrement dit de me lire. L’effet probant venant du fait qu’une seule et même thèse, à savoir Marcel Duchamp est un éveillé ayant fomenté une manipulation ironique du monde de l’art, explicite toutes ses créations à partir de 1913. Dans mon ouvrage je passe au peigne fin quatre-vingt-dix pour cent des objets qu’il a créé et un grand nombre de notes qu’il a écrites (notamment toutes celles sur l’infra mince sans exception). Ce qui d’ailleurs rend l’ouvrage si fastidieux ! Il suffit de comparer cette façon de procéder à celle de Jean Clair, considéré comme le plus grand spécialiste de Duchamp, pour voir la différence. Il construit sa théorie sur dix pour cent des objets, pas plus, et son lecteur ne lira jamais une seule note complète. Ainsi Jean Clair en croyant écrire sur Duchamp nous fait part de ses préoccupations personnelles, intéressantes, érudites, et surtout flatteuses à l’oreille de son lecteur. Succès assuré ! Votre démarche est encore différente puisque vous avez écrit une œuvre littéraire, et non pas un essai de critique d’art. Vous assumez clairement que le Duchamp de votre roman est votre Duchamp. Un Duchamp imaginaire qui par exemple rencontre le jeune peintre déconfit Hitler à Munich en 1912. Pourquoi pas, cela aurait pu se faire. Mais remarquez tout de même que vous le plongez dans le bain de l’histoire du XX° siècle alors même que, malgré le fait que Duchamp ait traversé la première guerre et la révolution russe, le front pop et la guerre d’Espagne, la seconde guerre et la Shoa, Hiroshima et la guerre froide, le processus de décolonisation et les guerres qui l’accompagnèrent, jamais vous ne trouverez dans ce qu’il nous a laissé (écrits, interviews et témoignages de tiers) la moindre idées, opinions, prise de parti sur l’histoire en général. Bien que très proche d’André Breton, clairement engagé politiquement, Duchamp se contrefout très visiblement des grandes idées pour lesquelles ses contemporains vont s’entretuer. Cette omni absence de l’histoire sociale dans son corpus doit être remarquée. C’est un trait caractéristique. Duchamp n’est pourtant pas indifférent à la souffrance du monde, mais il l‘est aux idées pour lesquelles on accepte cette souffrance et même qui l’engendrent. Pour lui, quand les hommes se battent, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

C’est un peu pareil avec les jeux de mots. Vous semblez avoir un attrait pour eux, une véritable réflexion à leur propos, cela vous appartient. Mais il n’est pas sûr du tout que Duchamp les ait spécialement aimés. Puisqu’il les utilise comme métaphore du discours en général et plus précisément du discours critique sur l’art et, encore plus précisément, du discours critique spécifique qui va transformer son chiotte en œuvre d’art impérissable. Alors bien sûr, là comme ailleurs, il me faudrait plusieurs dizaines de pages pour assoir cette affirmation. Il me faudrait notamment élucider le personnage de Rrose Sélavy, puisque c’est elle qui utilise les jeux de mots et ensuite il faudrait démontrer que Le Rire de Bergson est le livre de chevet de Duchamp dans lequel il a puisé un très grand nombre d’idées et notamment celles sur les jeux de mot et le langage. Ce serait bien trop long. Alors je vais couper la poire en deux et vais tout de même exposer quelques liens qui confirment ces deux assertions avant de revenir aux jeux de mot.

Premièrement, je me contenterais d’une seule note pour vous montrer que Rrose Sélavy représente la postérité.

acheter ou prendre des tableaux connus ou pas connus et les signer du nom d’un peintre connu ou pas connu – La différence entre “la facture” et le nom inattendu pour les “experts”, – est l’œuvre authentique de Rrose Sélavy, et défie les contrefaçons.

Seule la notion abstraite de postérité répond à cette définition puisqu’elle a toujours raison. Un Oranger de Roland De la Porte ou Les apprêts du pot-au-feu de Michel Honoré Bounieu sont des Chardin tant que la postérité le dit, et quand les experts changent d’avis, c’est encore elle qui change d’avis puisqu’elle est constituée de la somme d’avis de ces experts. Puisque quand elle a tort personne ne le sait, son verdict même momentané est toujours ferme et définitif. Il fluctue au gré de ses caprices de veuves joyeuse.

Ainsi on comprend pourquoi Duchamp prend les traits de Rrose Sélavy comme incarnation de la postérité. Parce qu’il maitrise parfaitement le devenir œuvre d’art de son urinoir grâce à sa lucidité sur le processus sociologique de distinction qui l’anime, il peut s’affirmer être lui-même la postérité. On comprend aussi que ce soit elle qui manipule les jeux de mot, c’est-à-dire le discours critique. En effet, il est clair que c’est par ce discours que son urinoir est devenu Fontaine, œuvre d’art valant plusieurs millions de dollars. C’est par les dizaines de livres, les centaines d’articles, les milliers de citations qui ont été écrit pour assimiler l’impossible oxymoron que constitue un chiotte chef d’œuvre de l’art que la postérité a fait son œuvre.

Deuxièmement, pour comprendre le rôle du Rire de Bergson dans l’œuvre de Duchamp on peut commencer par cette citation d’une note du Grand verre :

La Mariée mise à nu par ses célibataires, même : pour écarter le tout fait, en série du tout trouvé. – L’écart est une opération.

Duchamp distingue donc clairement le tout fait du tout trouvé. Nous connaissons la définition des ready made rédigée tardivement par André Breton : objets usuels promus à la dignité d’objets d’art par le simple choix de l’artiste. Donc la question que pose Duchamp avec sa note est de savoir si la définition courante des ready made telle que Breton l’a fixée à jamais se rapporte au tout fait ou au tout trouvé. Et s’il a rédigé cette note c’est afin de nous imposer un choix déterminant. Une fois accepté ce choix, la réponse apparait évidente. Le ready made tel que le monde de l’art dans son ensemble le définit, Duchamp le nomme tout trouvé et non pas tout fait. En effet si on pense à l’inverse que le tout fait dans cette note renvoie à la définition courante, celle de Breton, alors le tout trouvé est obligatoirement une redondance. Et c’est d’ailleurs comme cela qu’on le trouve interprété dans la doxa critique. J’ai déjà vu écrit tout fait et tout trouvé dans une même phrase d’un quelconque spécialiste de l’art moderne, comme s’ils étaient équivalents alors même qu’avec cette note Duchamp a posé clairement que la redondance était justement la seule lecture à exclure. Le tout fait chez Duchamp est une chose, le tout trouvé une autre. Et la seule façon d’éviter cette redondance, comme Duchamp nous l’impose, c’est de considérer le tout trouvé comme désignant l’objet simple tel que Duchamp l’a trouvé chez le marchand, et de considérer le tout fait comme ce même objet devenu œuvre d’art. Car il faut bien remarquer dans cette note que l’écart entre les deux va être rendu visible par une opération. Et il n’est pas bien difficile alors de comprendre que cette opération est le passage du statut d’objet pratique au statut d’œuvre d’art parfaitement maîtrisé par Duchamp et exposé cinquante ans à l’avance dans La Mariée mise à nu par ses célibataires, même.

Reste à saisir à quoi correspond le tout fait. Pour cela citons Bergson :

« Se laisser aller, par un effet de raideur ou de vitesse acquise, à dire ce qu’on ne voulait pas dire ou à faire ce qu’on ne voulait pas faire, voilà, nous le savons une grande source de comique. C’est pourquoi la distraction est essentiellement risible. C’est pourquoi l’on rit de ce qu’il peut y avoir de raide, de tout fait, de mécanique enfin dans le geste, les attitudes et même les traits de la physionomie.»

« Le raide, le tout fait, le mécanique, par opposition au souple, au continuellement changeant, au vivant, la distraction par opposition à l’attention, enfin l’automatique par opposition à l’activité libre, voilà, en somme, ce que le rire souligne et voudrait corriger. »

« En un certain sens on pourrait dire que tout “caractère” est comique, à la condition d’entendre par caractère ce qu’il y a de “tout fait” dans notre personne, ce qui est en nous à l’état de mécanique une fois monté, capable de fonctionner automatiquement. »

« Risible sera donc une image qui nous suggérera l’idée d’une société qui se déguise et, pour ainsi dire, d’une mascarade sociale. Or cette idée se forme dès que nous apercevons de l’inerte, du tout fait, du confectionné enfin à la surface de la société vivante. »

Le tout fait de Duchamp dans la note que nous examinons est très exactement le tout fait de Bergson. Mais pour bien saisir le sens que met Bergson dans son néologisme, il faut citer la phrase centrale qui transforme son essai sur le rire et le comique en un essai sur la vanité :

« En ce sens, on pourrait dire que le remède spécifique de la vanité est le rire, et que le défaut essentiellement risible est la vanité. »

Le tout fait de Bergson qualifie les comportements rendus mécaniques, et donc risibles, par la vanité. Je vous prie de relire maintenant la petite note de départ, elle vous est devenue simple et claire.

La Mariée mise à nu par ses célibataires, même : pour écarter le tout fait en série du tout trouvé. – L’écart est une opération.

Quant au caractère sériel du tout fait, si on a d’abord pensé qu’il qualifiait la méthode de production des objets utilitaires par l’industrie (urinoir, pelle à neige, porte-bouteilles, peigne …etc) il faut maintenant se rendre compte que Duchamp s’en sert pour qualifier la production d’œuvres d’art par un processus tout aussi mécanique : le motif refusé par les uns/réhabilité par les autres. C’est l’identification de la vanité au mécanique chez Bergson qui donnera à Duchamp l’idée de créer cette grande machine qu’est le Grand verre.

Une autre note du Grand verre est ainsi qui ne prend vraiment sens qu’à partir des propos de Bergson (d’ailleurs elle tempère l’acidité du propos ironique de Duchamp) :

L’ironisme d’affirmation : différences avec l’ironisme négateur dépendant du Rire seulement.

Ou l’on retrouve encore une majuscule à un mot commun en dehors de toute règle grammaticale, comme le Repos du Qohelet que nous avions vu. Duchamp faisant évidemment référence au Rire de Bergson nous dit ici que son but n’est pas la moquerie pure et simple. Car elle est, selon Bergson, toujours une dénonciation d’un groupe par un autre groupe :

« Le rire cache une arrière-pensée d’entente, je dirais presque de complicité, avec d’autres rieurs, réels ou imaginaires. »

Son ironie a pour but de nous montrer tels que nous sommes, tous sans exception. Son Grand verre est un tableau hilarant comme écrit Duchamp dans une note s’y rapportant parce qu’il nous permet de nous rire de nous-même.

Voilà, j’espère vous avoir fait touché du doigt le fait que Duchamp utilise les mots de Bergson afin d’expliciter son propos crypté. Car si on a saisi l’importance du Rire de Bergson, alors on peut accorder l’attention qu’elle mérite à cette phrase sur les jeux de mot. Voilà ce qu’en dit Bergson :

Tandis que la comparaison qui instruit et l’image qui frappe nous paraissent manifester l’accord intime du langage et de la nature, envisagés comme deux formes parallèles de la vie, le jeu de mots nous fait plutôt penser à un laisser-aller du langage, qui oublierait un instant sa destination véritable et prétendrait maintenant régler les choses sur lui, au lieu de se régler sur elles. Le jeu de mots trahit donc une distraction momentanée du langage, et c’est d’ailleurs par là qu’il est amusant.

Pour Bergson le laisser-aller dû à la vanité s’applique aussi bien au comportement physique qu’au langage. Et ce que j’ai surligné en gras correspond très exactement à l’expression discursive du jugement de goût porté sur une création artistique. Continuons de lire Bergson puisque c’est clair comme de l’eau de roche :

« C’est une inversion toute spéciale du sens commun. Elle consiste à prétendre modeler les choses sur une idée qu’on a, et non pas ses idées sur les choses. Elle consiste à voir devant soi ce à quoi l’on pense, au lieu de penser à ce qu’on voit. »

« Le passage se ferait d’ailleurs insensiblement de celui qui ne veut rien entendre à celui qui ne veut rien voir, et enfin à celui qui ne voit plus que ce qu’il veut. L’esprit qui s’obstine finira par plier les choses à son idée, au lieu de régler sa pensée sur les choses. Tout personnage comique est donc sur la voie de l’illusion que nous venons de décrire, et Don Quichotte nous fournit le type général de l’absurdité comique»

C’est par cet effet don quichottesque, comme je le disais précédemment, que telle ou telle croute de Matisse ou Cézanne devient un chef d’œuvre, de la même manière qu’un chiotte l’est devenu ! Je le répète, toutes les œuvres d’art moderne sont des moulins à vent. Pour Duchamp c’est tout le discours critique qui va façonner l’histoire de l’art moderne qui est de cet ordre, halluciné par la vanité des regardeurs. C’est pourquoi il utilisera le jeu de mot, ce laisser-aller du langage, pour représenter ce discours. Cela va peut-être vous chagriner, vous qui semblez les aimer, ces jeux de mot, mais c’est ainsi. D’ailleurs j’ai pris l’habitude d’être le rabat-joie de service.

Mais alors, me direz-vous, quid de la passion de Duchamp pour Raymond Roussel, puisqu’il dira lui-même avoir été influencé par son œuvre ?

Ce furent ses Impressions d’Afrique qui m’indiquèrent dans les grandes lignes la démarche à adopter.

Certes Duchamp le dira mais très tardivement, dans les années cinquante. C’est-à-dire quand il aura lu l’ouvrage de Roussel Comment j’ai écrit certains de mes livres paru en 1935. Où l’auteur explique ses procédés lui ayant permis d’écrire ses livres où les phrases contiennent un double sens. Ainsi pour Duchamp revendiquer l’influence de Roussel, c’est revendiquer cette méthode et dire à a cantonade mais sans qu’il n’y paraisse : mon corpus d’objets est construit sur une méthode leur permettant d’avoir un sens caché. Ce n’est pas me semble-t-il en contradiction avec ce que je dévoile, isn’t it ? Et c’est idem pour Jean-Pierre Brisset. Marc Décimo, qui a écrit et monté la mayonnaise sur ce thème écrit :

… tout au long de sa vie, Duchamp conservera intacte cette fascination pour l’opacité, voire l’hermétisme de cette logique qui lui échappe …

C’est faux. La seule chose dont on soit sûre se dirait ainsi : tout au long de sa vie, Duchamp affichera ostentatoirement son intérêt pour l’hermétisme et les logiques sous-jacentes. Dans le cadre de mon hypothèse, on comprend pourquoi ! Attention, je ne prétends pas savoir si Duchamp a aimé Roussel, Brisset et le jeu sur les mots et le langage ou non. On n’en saura jamais rien car cela ne regarde que lui et Duchamp ne parle jamais de lui. Je dis juste que Duchamp va utiliser les interviews des années 50 et 60 pour donner des indications sur son œuvre qui n’est pas d’art (et non pas pour se répandre sur sa psychologie créative comme font les artistes) et que, dans ce cadre, il va utiliser Roussel et Brisset pour signaler par analogie qu’elle contient un sens caché.

Quant à l’échiquier présent dans Etant donnés … (présent mais non visible pour le regardeur devant la porte), voilà ce qu’il en est. Tout ce qui est géométrique et mensuré représente chez Duchamp le monde dans lequel nous vivons, en 3D plus le temps. Ainsi dans le Grand verre, le monde des célibataires, le nôtre, est construit en perspective alors qu’il n’y en a aucune trace dans le monde de la mariée. L’échiquier (très présent dans son corpus) représente donc le monde réel, celui dans lequel nous déambulons. Mais Duchamp, dans une lettre au libertaire Jehan Mayoux de 1956, va nous apporter une précision qui décrit plus complètement notre situation:

Je refuse de penser aux clichés philosophiques remis à neuf par chaque génération depuis Adam et Ève, dans tous les coins de la planète. Je refuse d’y penser et d’en parler parce que je ne crois pas au langage. Le langage, au lieu d’exprimer des phénomènes subconscients, en réalité crée la pensée par et après les mots (je me déclare “nominaliste” très volontiers, au moins dans cette forme simplifiée). Toutes ces balivernes, existence de Dieu, athéisme, déterminisme, libre arbitre, sociétés, mort, etc., sont les pièces d’un jeu d’échecs appelé langage et ne sont amusantes que si on ne se préoccupe pas “de gagner ou de perdre cette partie d’échecs.

Ceci est la pensée de Duchamp, pas la mienne. Et vous remarquerez qu’elle correspond en tous points à ce que j’exposais précédemment, et sur le langage et les jeux de mot et sur l’absence d’opinion politique et sociale. On peut voir que pour Duchamp l’échiquier est une représentation de la condition humaine. Dans sa limite 3D mais aussi dans le fait que nous y sommes astreints à la compétition (perdre ou gagner la partie d’échec). Et on sait ce que Duchamp pense de la rivalité : la compétition est pire que la servitude ou l’esclavage. De plus il précise ici que le langage, les concepts et les idéologies sont les outils de cette rivalité. L’échiquier représente donc le monde en tant qu’espace géométrique dans lequel se joue une compétition dont le langage fournit les armes. Notons aussi, pour parfaire la cohérence de l’ensemble que Duchamp utilise le mot « amusante » pour décrire la seule échappatoire possible à cette compétition. Seul l’humour peut nous sauver, il s’agit là encore de pouvoir rire de nous-mêmes. C’est pourquoi je pense personnellement que Duchamp aimait tous ceux qui de près ou de loin rongent le sérieux, comme Raymond Roussel et Jean-Pierre Brisset ou les pataphysiciens. Mais ce n’est là qu’un avis personnel et donc sans grande importance.

Revenons à Etant donnés … maintenant que l’échiquier a une signification. Quand le spectateur jette un œil par le petit trou de la porte, Duchamp est mort, il a quitté notre monde et atteint la postérité. C’est une obligation logique puisqu’il a tenu à ce que cette installation soit exposée de manière posthume. Ce que voit le spectateur est donc cette nouvelle situation. Ainsi quand le spectateur est face au Grand verre, il est logiquement en 1913/1915 face au monde réel (en bas et en perspective), ce monde qui dans les décennies qui viennent va propulser un urinoir au firmament de l’art (la voie lactée, autre nom de la mariée/postérité, en haut et sans trace de perspective). Et quand il est devant Etant donnés… il est obligatoirement en 1969 et pénètre du regard dans l’univers de la mariée/postérité (Duchamp est mort) et ne peut donc plus distinguer le monde des célibataires, celui des vivants représenté par l’échiquier posé en contrebas. La présence du damier, ainsi associée à son invisibilité, permet à Duchamp de reproduire la structure du Grand verre divisée en haut et bas et d’affirmer une nouvelle fois le lien étroit qui unit son Grand verre à Etant donnés… .

Voilà ce qu’on peut dire sans avoir à élucider complètement son installation, ce qui reviendrait à élucider le corpus entier. Mais il faut remarquer que jamais personne ne s’est demandé pourquoi Duchamp avait posé ce linoléum en damier dans son installation, c’est uniquement dans mon hypothèse que des questions précises de ce type se posent. Et on voit alors que la réponse n’est intelligible qu’en rapport avec l’ensemble complet du corpus. C’est l’effet probant que je prétends avoir montré mais que je ne peux qu’esquisser ici grâce à vous, cher Alain.

Alain Santacreu : Comment Marcel Duchamp aurait-il construit cette oeuvre dont vous nous donnez la clé, s’il ne s’était pas appelé Marcel Duchamp ? J’extrapole la question que Jacques Derrida, dans son essai Signéponge, pose au sujet de Francis Ponge. Il montre que l’œuvre du poète est la réécriture de son nom, décliné de différentes façons : Ponge, avec un autre nom, aurait-il écrit la même chose ? se demande Derrida. Pour Raymond Roussel, il en est de même : l’anagramme de son nom est une force génératrice de son oeuvre. N’en serait-il pas de même pour Marcel Duchamp, le « Marchand du sel » ? Son oeuvre n’est-elle pas une manière de se renommer et d’atteindre la renommée en se renommant ?

Cette question sur le patronyme nous ramène évidemment à celle du calembour et du jeu de mots dont vous dites qu’ « il n’est pas sûr du tout que Duchamp les ait spécialement aimés puisqu’il les utilise comme métaphore du discours en général et plus précisément du discours critique sur l’art ». Mais la fonction du jeu de mots chez Duchamp peut-elle être réduite à cette valeur métaphorique ?

Duchamp fabrique ses oeuvres comme il manie les mots dans ses calembours : il isole un détail dans un motif (objet, tableau, sculpture, affiche publicitaire, etc.) pour l’associer à un ou plusieurs autres éléments de provenance différente. C’est le procédé du ready-made : le déplacement d’un objet d’un lieu dans un autre. Le processus créatif duchampien s’identifie aux précédés linguistiques de l’anagramme et du métagramme.

Pour Ferdinand de Saussure, dans son Cours de linguistique générale (1916), une langue n’est comparable qu’à l’idée d’une partie d’échecs, comportant à la fois des positions et des coups, des changements et des états dans la succession. Cette identité de structure entre le jeu d’échecs et le langage n’avait pas échappée à Marcel Duchamp.

Ce qui intéresse Duchamp, ce qu’il cherche à capter, c’est le jeu, c’est-à-dire la possibilité du non-combat dans une relation d’opposition. Pour jouer il faut être deux, comme dans l’amour. L’érotisation de l’intersubjectivité est l’essence du jeu. Les échecs se joue à deux. En cela le livre, paru en 1932, sur les fins de parties aux échecs que Duchamp écrivit en collaboration avec Vitaly Halberstadt est très révélateur. Duchamp soulignera dans un entretien qu’il s’agissait d’un « travail de linguiste ».

S’il n’y avait ce jeu avec les mots, on serait en droit de se dire au sujet de Fontaine (1917) : pourquoi un urinoir ? Mais le jeu de mots nous le donne à entendre : parce que l’U ri(t) noir. D’une certaine façon, en s’émancipant de la peinture visuelle, Duchamp remplace l’oeil par l’oreille. Pour lui, ce qu’il y a de plus essentiel dans un tableau, c’est le titre car il est porteur d’« une couleur invisible », Tout cela montre, selon moi, que si l’oeuvre de Duchamp a pu se faire sans la peinture, elle ne pouvait se faire sans les mots.

Vous dites que Duchamp se serait surtout servi de Raymond Roussel, dans ses « interviews des années 50 et 60 », pour signaler par analogie que son oeuvre, elle aussi, était cryptée. Sur Roussel, il faut impérativement se reporter au chapitre que le psychiatre Pierre Janet, qui l'eut comme patient, a consacré au « cas Martial », c’est-à-dire à Raymond Roussel lui-même. La névrose de Roussel y est clairement explicitée : atteindre la gloire par l’écriture, tel est son motif essentiel, Roussel cherchant à retrouver, par ce moyen, l’illumination extatique ressentie dans sa jeunesse. Il apparaît très probable que Duchamp, comme la plupart des surréalistes, avait pris connaissance du livre de Janet, De l’angoisse à l’extase, publié en 1926. Sans doute a-t-il compris alors, bien plus que dans Comment j’ai écrit certains de mes livres ? (qui ne paraîtra qu’en 1933) que seul un travail minutieusement réglé pouvait conduire Roussel à la reviviscence de cet état fugitif d’extase qu’il avait connu lors de sa jeunesse. Duchamp a-t-il reconnu sa propre névrose dans le cas « Martial » ? On remarquera l’homophonie entre les deux prénoms Martial et Marcel.